当社は、気候変動が事業活動にもたらすリスクと機会を評価して適切に開示することが、企業の持続的な成長やひいてはサステナブルな社会の実現においても欠かせないと考え、TCFD※1 の枠組みに基づいて情報開示を行っています。

※1TCFD:気候関連財務情報開示タスクフォース(Task Force on Climate-related Financial Disclosures)

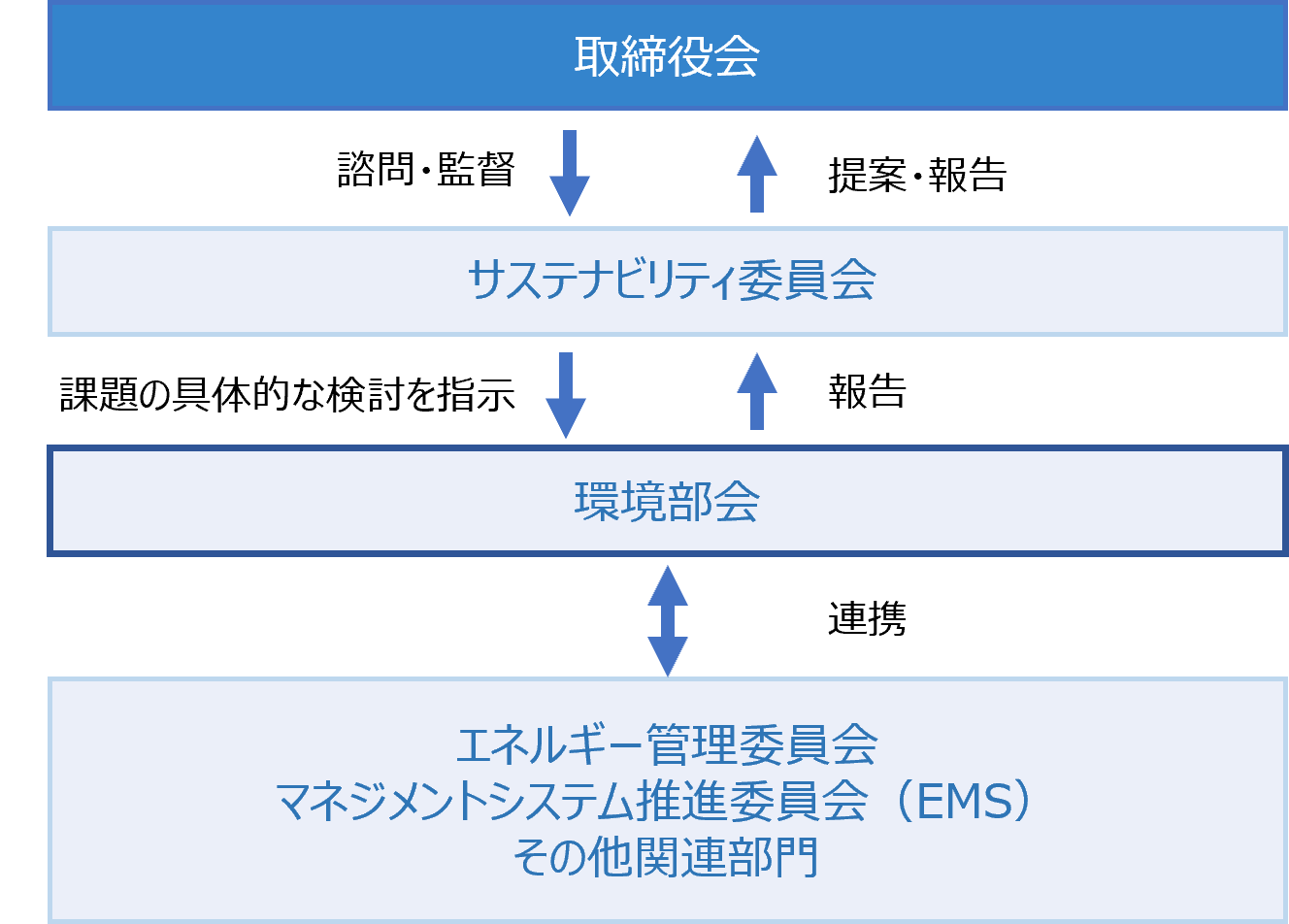

当社は「サステナビリティ基本方針」に基づき、社会の持続可能性を巡る課題の解決に貢献すべく、全社横断的に様々な取り組みを実施し、更なる深化と効率的展開を図るため「サステナビリティ委員会(以下、本委員会という)」を設置しています。本委員会の委員長は代表取締役社長が務め、委員は各部門の状況をよく理解・把握している取締役・執行役員を中心に委員長が指名する者で構成されます。

本委員会は取締役会に直属しており、基本方針の改訂やサステナビリティ課題の収集・評価を行うほか、諸施策の立案、実施の指示・監督などを担当し、結果を取締役会に提案、報告します。また、下部組織に環境部会を設置しています。

環境部会は将来における気候変動が事業活動に与える影響(リスクおよび機会)の分析・評価・見直しを行っています。分析・評価の内容は本委員会に報告するとともに、関連部門と連携し環境課題への取り組みに活かしています。

図1 体制図

当社では、将来の気候変動に関するシナリオをもとに2050年頃までに想定されるリスクと機会を抽出し、これらにおける対応策をまとめました。分析の参考とした主なシナリオは下表の通りです。

表1 参考にした主なシナリオ

| 気温上昇 | 移行シナリオ | 物理シナリオ |

| IEA※2「World Energy Outlook 2021」 | IPCC※3「AR5」「AR6」 | |

| 4℃ | STEPS(公表政策シナリオ) | RCP8.5 |

| 2℃ | SDS(持続可能な開発シナリオ) | RCP2.6 |

検討の対象はグループ売上の約70%を占めるPCB工具とし、日本および海外の製造子会社3社における製造・販売について分析しました。

表2 当社における気候関連のリスクと対応状況

| リスクの種類 | 発生する要因 | 当社において想定される財務影響 | 重要度 | 対応状況 | |

| 移行 リスク |

政策/ 規制 |

GHG排出の価格付け進行 | 環境税等の導入により化石燃料価格が上昇し、エネルギー調達コストが増加する。 | 中 | ・エネルギー管理委員会を設置し、各種省エネ施策により電力消費、CO2排出の削減を推進していく。 ・高効率な自社製生産設備の開発および社内インフラの省エネ型への更新を推進していく。 |

| 環境税等の導入によりエネルギー価格が上昇し、原材料調達コストが増加する。 | 大 | ・工具の長寿命化、独自の製造技術による省資源化を意識した環境配慮型製品の開発を推進していく。 | |||

| 市場 | 消費者行動の変化 | 省エネや省資源を意識した買い控え、あるいは買い替えサイクルの延長で最終製品の需要が伸びないことにより、当社製品の販売機会が喪失する。 | 大 | ・次世代の要求品質を満たす製品をいち早く開発するため、ユーザーとの連携や専門機関を活用した市場動向の調査を強化していく。 ・品質強化のための新製品および生産設備の研究開発を推進していく。 |

|

| 原材料コスト上昇 | EV等に使われるリチウムイオン電池の材料であるコバルトの需要が増加することで、コバルトを含有する超硬材の調達コストが増加する。 | 大 | ・工具の長寿命化、独自の製造技術による省資源化を意識した環境配慮型製品の開発を推進していく。

・代替仕入先や代替材料の検討を推進していく。 |

||

| 物理 リスク |

急性 | サイクロンや洪水などの異常気象の重大性と頻度の上昇 | 水害等の自然災害によるサプライチェーンの寸断により原材料の入手や製品出荷が停滞し、売上が減少する。 | 小 | ・事業継続計画基本マニュアルにより災害への事前対策を実施するとともに、発生時の事業継続対応を確実にしていく。 ・サプライヤーなどを含めた事業継続計画の検討、グループ全体の生産体制の更なる強靭化を推進していく。 |

| 水害等の自然災害により工場が被災し、復旧コストが発生する。 | 小 | ・水害対策基本マニュアルにより水害への備えを確実に実施していく。 ・生産設備の被災防止のため工場内への浸水防止工事を実施した。 |

|||

| 水害等の自然災害により工場が被災し、生産が停止することで製品出荷が停滞し、売上が減少する。 | 大 | ・水害対策基本マニュアルにより水害への備えを確実に実施していく。 ・生産設備の被災防止のため工場内への浸水防止工事を実施した。 |

|||

表3 当社における気候関連の機会と対応状況

| 機会の種類 | 発生する要因 | 当社において想定される財務影響 | 重要度 | 対応状況 |

| 資源の効率 | 効率的な生産・流通プロセス | 資源循環を目指した活動の一環としてリサイクル材の使用率を向上させることで、原材料コストが減少する。 | 小 | ・PCB工具および、ドリルケースの回収を促進し、再使用を積極的に推進していく。 |

| レジリエンス | サイクロンや洪水などの異常気象への対応力強化 | BCPの策定・運用により製品の安定供給におけるレジリエンスが向上し、顧客の信頼を得て売上の増加につながる。 | 小 | ・事業継続計画基本マニュアルにより災害への事前対策を実施するとともに、発生時の事業継続対応を確実にしていく。 ・生産設備の被災防止のため工場内への浸水防止工事を実施した。 ・サプライヤーなどを含めた事業継続計画の検討、グループ全体の生産体制の更なる強靭化を推進していく。 |

| 市場 | 新たな市場へのアクセス | スマートシティなどオートメーション化・データ化の普及による需要拡大、および高度化する当社製品への要求品質を満たすことにより売上が増加する。 | 大 | ・次世代の要求品質を満たす製品をいち早く開発するため、ユーザーとの連携や専門機関を活用した市場動向の調査を強化していく。 ・品質強化のための新製品および生産設備の研究開発を推進していく。 |

| 在宅ワークの定着やEVへのシフト等による当社製品の需要拡大に対し、生産能力の増強とプロダクトミックスの最適化を図ることにより売上が増加する。 | 中 | ・グローバル生産会議の定期開催によりグループ全体の生産管理を実施していく。 ・営業情報や外部の専門機関を活用した将来予測に基づき、生産能力拡大のための次世代設備の開発および投資を実施していく。 |

当社は、PCB工具の製造・販売、および当社を取り巻く政策、エネルギー、市場、ステークホルダー、環境等から想定しうる影響を抽出して2℃と4℃のシナリオでどのような財務影響が起こるのかを想定し、各リスク・機会の重みづけ等により重要度の高いものを特定しました。

特定されたリスク・機会については、本委員会を中心にリスクの回避・軽減や機会への着手に関する方策の立案などを実施し、取締役会への提案や報告を行うとともに監督を受けています。またPDCA活動の一環として、対応状況およびその効果についてモニタリングを実施しています。

取り組み例として、長岡工場の水害対策について検討を進め、2024年に工場内への浸水防止工事を完了しています。

当社では、環境への影響を評価・管理するための指標として、生産活動で排出する二酸化炭素量や製品の寿命を用いています。

また、事業活動に伴って発生する環境負荷をインプットからアウトプットにわたって把握・監視しており、省エネルギー化、リサイクル化、省資源化などを推進して、効果的な環境負荷低減活動が行えるよう努めています。

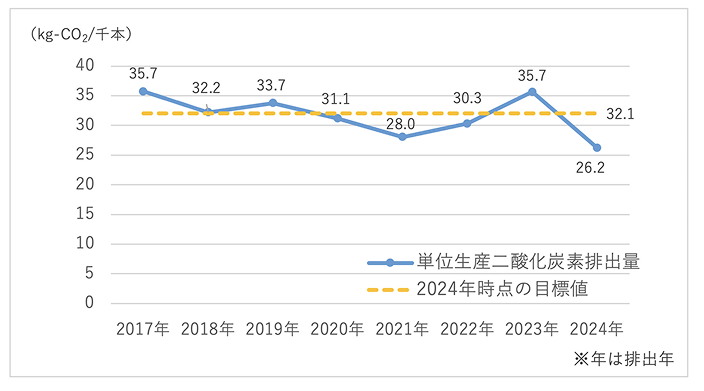

二酸化炭素排出量削減については、重点課題である省エネルギー化の取り組みとして、単位生産二酸化炭素排出量を2019年度比で5%削減(5か年計画)する目標を設定し、達成に向けて全社で取り組みました。二酸化炭素排出量の実績値および取り組み内容は以下の通りです。

表4 2024年度の取り組み(長岡工場)

| 項目 | 推進内容 | 2024年度目標 |

| 省エネルギー化 | 2024年度までに単位生産二酸化炭素排出量※4を2019年度比5%改善 | 2023年度エネルギー起源二酸化炭素排出量※5の1%相当を改善により削減する |

| 省資源化 | 環境配慮型製品の開発推進 | 高性能工具の開発(長寿命化) |

| 省資源化 リサイクル化 |

脱プラスチック・脱炭素を意識した取り組みの推進 | PCB工具において再生ケースまたは環境負荷の少ないケースの使用比率を増やして単位生産CO2排出量を2023年度比10%低減させる |

図2 単位生産二酸化炭素排出量(長岡工場)